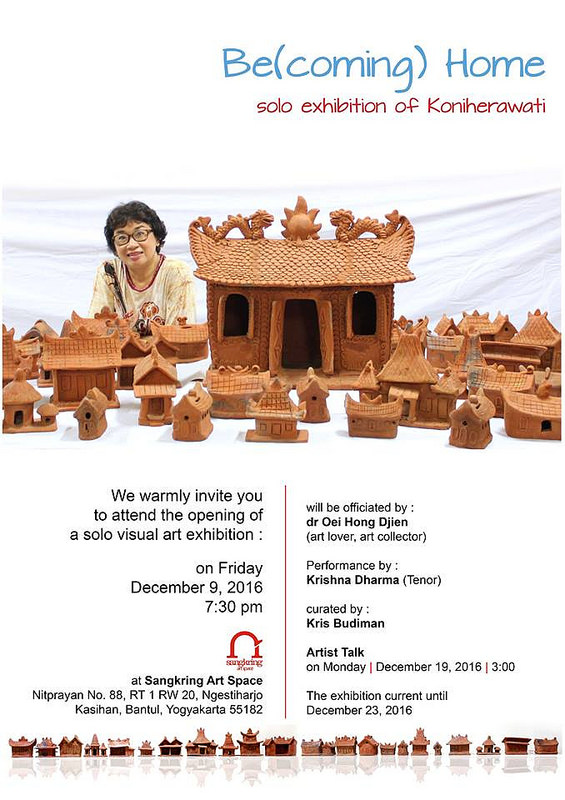

Be(coming) Home Pameran Tunggal Koniherawati

Be(coming) Home

Pameran Tunggal Koniherawati

Ada sepenggal dialog yang masih saya ingat persis dalam perjumpaan dengan Koniherawati sekian waktu lalu di sebuah kafe.

“Apa yang menjadi obsesimu akhir-akhir ini?” tanya saya.

“Rumah,” jawabnya singkat.

Cukup lama sesudah itu saya tidak berjumpa dengan Koni. Akan tetapi, berapa bulan kemudian saya sungguh beruntung menjadi salah seorang saksi pertama atas serangkaian karyanya—sebagian berupa lukisan kolase, sebagian lain karya terakota dan stoneware—yang menghadirkan makna-makna tentang rumah sebagai proses yang plural, bukan sebuah objek yang selesai. Itulah sebabnya, saya kira, mengapa pameran tunggal Koniherawati sekali ini dapat dirumuskan dengan baik memakai kata kerja yang polisemis: (be)coming – becoming yang sekaligus coming home.

Peluang tafsir paling awal atas karya-karya Koni dapat dirujuk pada proses menjadi (becoming) itu sendiri, yakni bagaimana tanda-tanda (qualisigns, menyitir Charles Peirce) yang sebelumnya masih ngendon di dalam benaknya, masih sebagai obsesi, kini merupa (menjadi rupa). Strategi merupa (visualizing strategies, pinjam istilah dari Nicholas Mirzoeff) yang ditempuh Koni pun ternyata tidaklah singular, baik dalam penjelajahan material maupun metodis. Penjelajahan material pada terakota dan stoneware memang sudah merupakan ciri pembedanya sampai sejauh ini, namun bagaimana dengan kolase tekstil di atas kanvas? Diksi material (kain-kain perca brokat, batik, bordir, renda…) yang feminin ini sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Koni sendiri tentang rumah sebagai kategori kultural yang ber-gender (gendered category), “[…] fungsi rumah itu mirip sekali seperti seorang ibu (perempuan) dalam memberi perlindungan pada sesuatu yang “rapuh” (mudah pecah) atau melindungi bayi yang lemah.” Tentu saja, di satu sisi, diksi material ini dapat membawa implikasi pada metode (baca: proses pen-jadi-an) yang cenderung feminin juga, entah dengan menempel, menjahit, merajut, menghias, bahkan mengadon tanah liat dan air; namun, di sisi lain, makna-makna hegemonis tentang pembangunan rumah yang telanjur male-oriented barangkali masih bertahan secara diam-diam.

Di sinilah karya-karya Koni tampak asyik bermain dengan ambivalensi makna, yang dalam pengamatan saya seakan-akan sedang bernegosiasi lagi dan lagi dengan sajak “Rumah” dari Mendiang Darmanto Jatman:

Rumah itu Omah

Omah itu Om dan Mah

Om artinya O, maknanya langit, maksudnya ruang,

bersifat jantan

Mah artinya menghadap ke atas, maknanya bumi, maksudnya tanah,

bersifat betina.

Langkah penafsiran selanjutnya atas karya-karya Koni dapat ditelusuri dari implikasi gagasan tentang pulang (coming home) itu sendiri. Kita tahu bahwa hanya mereka yang (sudah) memiliki rumah sajalah yang bisa berpamitan pulang. Apakah lema pulang terdapat di dalam kamus para gelandangan, para burung yang tak (lagi) memiliki sarang? Dalam dunia kontemporer yang disebut oleh Arjun Appadurai sebagai ethnoscape—yakni ruang-ruang migrasi tanpa jalan pulang, yang tak lagi mengenal kata pulang, apakah ide tentang tanah dan air yang feminin (motherland atau homeland) tak lagi bermakna? Bagaimanakah kita, kaum migran yang serupa angin atau gelombang menggelandang ini, bisa kembali merasakan at home atau kerasan di dalam suatu dunia transisional tanpa tepi? Agaknya proses pulang pun merupakan proses yang tiada pernah rampung, yakni sebagai proses migrasi yang terus-menerus. Proses coming home adalah sebuah kepulangan yang metaforis: pencarian atas ruang-ruang baru yang di situlah barangkali kita masih bisa merasakan makna-makna home lagi, meskipun niscaya sementara. Nah, di hadapan serangkaian “bingkai virtual” yang disajikan oleh Koni dalam pamerannya kini, apakah kita selalu sudah menjadi bagian dari komunitas kembara imajiner yang tidak lagi berhasrat akan huma (home) sehingga tiada lagi merindukan kepulangan?

Katakanlah, wahai katakanlah

Di mana angin bersarang

Gelombang tidur

Awan melepaskan penatnya

Dan hari melepaskan diri? – demikian tanya seekor Darmanto Jt.

____________________

Kris Budiman

Seorang penulis dan pengajar di Prodi Kajian Budaya dan Media, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.