Kris Budiman

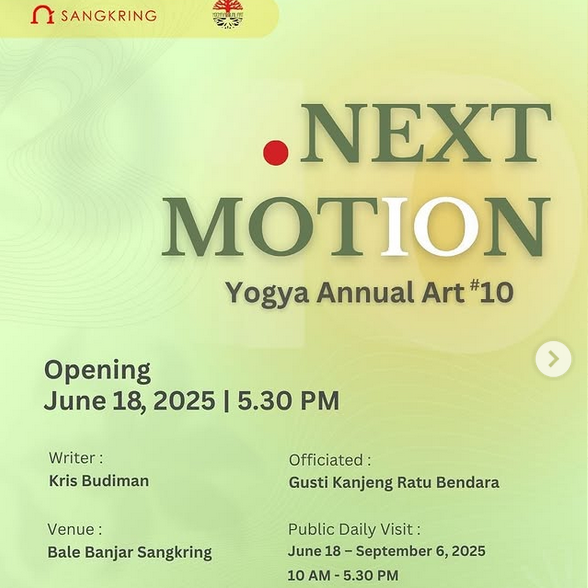

GERAK BERIKUTNYA: YOGYA ANNUAL ART #10

Segala sesuatu bergerak, tunduk pada hukum gerak (the law of motion). Tanpa kecuali, semuanya merupakan energi yang niscaya mengalir. Zarah-zarah bergerak dinamik, tidak pernah berada dalam posisi atau momentum yang konstan. Prinsip dasar dalam fisika Newtonian ini tetap kukuh hingga kini karena tidak bertabrakan dengan nalar kita yang awam (common sense). Kita memandang gerak serupa garis, entah lurus, lengkung, melingkar, berpusar, bergelombang, atau kombinasi-kombinasi lain. Aspek keruangan gerak ini serempak dengan aspek kewaktuannya. Kita membayangkan gerak sebagai pergeseran atau perpindahan dari satu titik (posisi) ke titik (posisi) lain secara dinamik. Dinamika spasio-temporal ini turut memicu sematan adjektif next yang mendampingi motion sebagai frasa tematik Yogya Annual Art #10 (2025).

Untuk mengekspresikan gerak dalam dinamika ruang dan waktu, beragam sarana puitika visual dapat dikerahkan, bahkan dimaksimalkan. Dengan sarana-sarana ini peluang tafsir yang lebih lapang dapat tersingkap. Kita lihat Liang Hsiao-Chin merunut tilas-tilas (traces) gerak yang terus berubah, Pei Ling Liao mengomparasikan gerak pikiran dan ingatannya dengan awan berarak, dan Pecut Sumantri membangun suasana bagai-mimpi, memanggil-manggil dari kedalaman yang samar. Diana Puspita menyusun komposisi musikal dengan tempo cepat, bergegas, melalui repetisi dan ritme visual. Sebaliknya, Arya Panjalu justru mengajak kita kembali bergerak lambat vi-à-vis “ruang kecepatan” hari ini, sebagaimana pernah digagas dengan kritis oleh Paul Virilio, seorang pemikir sosial kontemporer.

Ritme gerak tersebut menjelma sebagai metafor botanik di mata Icka Gavrilla dan metafor predikatif (ber-gerak) di tangan Sonia Prabowo yang menjalin subjek dengan objek bunga, pun kupu-kupu dan capung. Anang Batas menyusun sekuens foto seekor burung yang tak hanya berpotensi metaforik, melainkan juga naratif. Putu PW Winata, dengan persepsi sinestesia atas visualitas bentang alam Jatiluwih, melantunkan sebuah elegi. Prajna Dewantara bermeditasi atas makna samsara ― siklus kelahiran dan kematian ― dalam balutan metafor warna merah serah (carmine) dan efek chiaroscuro yang sangat sugestif, mencekam.

Melalui pemahaman atas gerak yang melampaui fenomena fisik belaka, dapat kita hampiri ruang-ruang tafsir yang jembar, termasuk yang lebih peka-konteks. Istana pasir Arahmaiani adalah metafor kekuasaan yang, betapapun, mesti tunduk pada kaidah gerak alur: bahwa kekuasaan yang tampak kukuh itu sesungguhnya rapuh. Pada Maslihar, songkok raja dan nimbus (cakram cahaya) menjadi metonimi kekuasaan yang dikitari oleh burung-burung metaforik. Keduanya menyodorkan komentar sosial kritis, sebagaimana alusi Hari Budiono yang secara intertekstual mempertautkan situasi hari ini dengan jangka Jayabaya dan Ranggawarsita. Begitu pula Budi Ubrux dengan gugus metonimi yang mengingatkan orang pada sindiran “pasukan nasi bungkus” sekaligus mengarahkan mata untuk mengenali kata-kata tertentu di lembar koran pembungkusnya.

Maka, terbentanglah perspektif-perspektif yang menggeser atensi kita ke gerakan dan pergerakan (movement): sosial, politik, lingkungan, dll. Galuh Tajimalela menyorot-balik sejarah pergerakan kebangsaan dan Bung Karno sebagai figur sentralnya ― perhatikan efek gerak yang dihasilkan dari sapuan-sapuan kuasnya. Terra Bajraghosa menggambarkan gerakan perlawanan sosial dalam tubuh bionik dan emanata ― speed lines ini, dalam semiotika komik, tergolong ke dalam kode grafik yang spesifik-komik. Rujukan intertekstualnya adalah Aksi Kamisan dan sebuah poster propaganda El Lissitzky. Melodia, dengan judul karya yang mungkin mengacu kepada sebuah lagu Pink Floyd, “Goodbye Blue Sky” (?), menyadarkan kita akan gerakan ekologis, sedangkan Fitri DK dengan metonimi stagen wadon seakan melontarkan ingatan kepada gerakan ibu-ibu Kendeng melawan penghancuran lingkungan.

Karya lainnya membuka ruang-ruang tafsir atas gerak yang tinubuh (embodied) atau, jika mengikuti Bourdieu, heksis ketubuhan (bodily hexis). Triana Nurmaria bertutur tentang anak-anak yang sanggup menghadapi gelombang ketakutan dan Ayurika tentang tubuh ibu yang dihubungkannya secara metaforik dengan air lindi. Tafsir atas tubuh pun terkuak lewat pendekatan dramaturgi. Di “panggung” Dyan Anggraini, kita saksikan seorang perempuan dengan gestur ikonik beserta metafor (bunga) matahari. Sedangkan “panggung” Gunawan Bonaventura dan Susilo Budi Purwanto terlihat padat oleh gestur-gestur agresif dan berkonflik. Edial Rusli bahkan membangun “panggung” yang kompleks dan berjenjang. Dibutuhkan kecermatan lebih agar mata dapat mengamati ironi di situ. Kecenderungan seperti ini justru dihindari oleh Gusar Suryanto, dengan keheningan (yang seolah) nir-gerak, serta Ugo Untoro, dengan elipsis cerdik menghadirkan yang mangkir (tak-hadir), sudah ber-pulang.

Belum pupus dalam rekam ingatan, bahwa di sepanjang rentang sepuluh tahun Yogya Annual Art kita pernah berkhidmat ihwal preferensi tematik yang masih berada di medan makna yang sama, yakni “Bergerak” (2017), “TransBoundaries” (2021), dan “Flow” (2022). Semoga YAA yang hendak menapaki dekade berikutnya ini tetap teguh dalam gerak langkahnya, terus bergerak ke titik-titik kemungkinan yang tanpa-batas.

NEXT MOTION: YOGYA ANNUAL ART #10

Kris Budiman

Everything moves, subject to the law of motion. Without exception, everything is energy that necessarily flows. Particles move dynamically, never in a constant position or momentum. This basic principle of Newtonian physics remains strong today because it does not clash with our common sense. We view the motion as a line, whether straight, curved, circular, rotating, wavy, or some other combination. This spatial aspect of motion is present simultaneously with its temporal aspect. We imagine motion as a shift or displacement from one point (position) to another point (position) dynamically. This spatial-temporal dynamic triggers the adjective next, an attribute that accompanies motion as the thematic phrase of Yogya Annual Art #10 (2025).

To express motion in the dynamic of space and time, various visual poetic devices can be deployed, even to their maximum. With these devices, opportunities for broader interpretation can be revealed. We see Liang Hsiao-Chin tracing the traces of ever-changing motion, Pei Ling Liao comparing the motion of her thoughts and memories to drifting clouds, and Pecut Sumantri creating a dreamlike atmosphere, calling out from the vague depths. Diana Puspita creates a musical composition with a fast, rushing tempo through visual repetition and rhythm. On the contrary, Arya Panjalu invites us to move slowly vi-à-vis the “speed space” of today, as was once critically proposed by Paul Virilio, a contemporary social thinker.

The rhythm of the motion manifests as a botanical metaphor in the eyes of Icka Gavrilla and a predicative metaphor (ber-gerak) in the hands of Sonia Prabowo, who weaves together the subject with the objects of flowers, as well as butterflies and dragonflies. Anang Batas composes a sequence of photographs of a bird that is not only potentially metaphorical but also narrative. Putu PW Winata, with his synesthetic perception of the visuality of Jatiluwih landscape, sings an elegy. Prajna Dewantara meditates on the meaning of samsara ― a cycle of birth and death ― wrapped in a highly suggestive, gripping metaphor of carmine and chiaroscuro effects.

Through an understanding of motion that goes beyond mere physical phenomena, we can approach expansive interpretive spaces, including those that are more context-sensitive. Arahmaiani’s sand castle is a metaphor for power that, however, must submit to the rules of the plot: the power that seems mighty is essentially fragile. In Maslihar, the crown of the Javanese king and the nimbus become metonymies of power surrounded by metaphorical birds. Both of them offer a critical social commentary, as in Hari Budiono’s allusion, which intertextually links the current situation with Jayabaya and Ranggawarsita’s prophecies. Likewise, Budi Ubrux uses a cluster of metonymies that reminds us of “the rice parcel troops” satire while also directing the eye to recognize certain words on the newspaper sheets that serve as the wrapping.

Thus, the perspectives that shift our attention to social, political, environmental movements (gerakan or pergerakan), and so on, are revealed. Galuh Tajimalela looks back at the history of the national movement and Bung Karno, its central figure ― note the effects of motion produced by his brushstrokes. Terra Bajraghosa depicts a social resistance movement in a bionic body and emanata ― these speed lines, in the semiotics of comics, belong to a comics-specific graphic code. His intertextual references are Aksi Kamisan and a propaganda poster by El Lissitzky. Melodia, with the title of his artwork possibly referring to a Pink Floyd song, “Goodbye Blue Sky” (?), makes us aware of the ecological movement, as Fitri DK, with the metonymy stagen wadon seems to bring back memories of the Kendeng women’s movement against environmental destruction.

Other works open up rooms for the interpretation of embodied movement or, following Bourdieu, bodily hexis. Triana Nurmaria tells the story of children who can face the waves of fear, and Ayurika is about the mother’s body, which she metaphorically connects to leachate. The interpretation of the body is also revealed through a dramaturgical approach. On Dyan Anggraini’s “stage”, we watch a woman with an iconic gesture and the metaphor of the sun(flowers). Meanwhile, the “stages” of Gunawan Bonaventura and Susilo Budi Purwanto looked crowded with aggressive and conflictual gestures. Edial Rusli even built a complex and tiered “stage”. It takes more patience for the eye to observe the irony there. This tendency is avoided by Gusar Suryanto, with a silence that (seems) motionless, and Ugo Untoro, with a smart ellipsis presenting the absence of someone who has passed away.

It has not faded from memory that throughout the ten years of Yogya Annual Art, we have served with thematic preferences that are still in the same semantic field, namely “Bergerak” (2017), “TransBoundaries” (2021), and “Flow” (2022). Hopefully, YAA, which is about to step into the next decade, will remain steadfast in its steps, continuing to move towards points of limitless possibilities.