April 20, 2016

In

Exhibitions

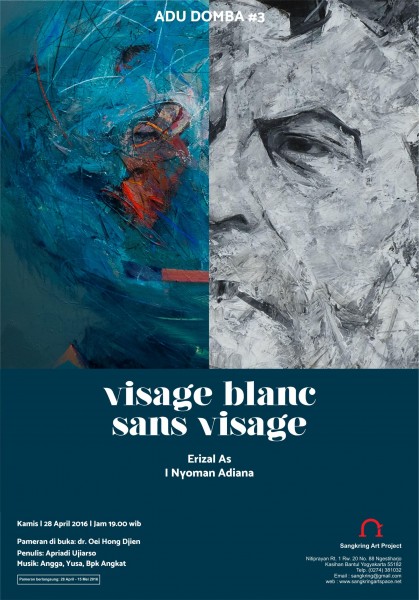

Adu Domba #3 – visage blanc sans visage

Oleh : Erizal As & I Nyoman Adiana

Pembukaan : Kamis, 28 April 2016 Jam 19.00 wib

Di buka oleh : dr. Oie Hong Djien

Penulis : Apriadi Ujiarso

Pameran berlangsung : 28 April – 15 Mei 2016

visage blanc san visage

sans visage

Erizal As adalah perupa yang selalu punya perhatian kepada peristiwa sosial politik baik pada tingkat global maupun nasional yang menjadi trending topic melalui televisi atau media sosial. Sepuluh tahun lampau, minatnya sebagai ‘pengamat visual’ peristiwa politik pembentuk problematika sosial, menjadi dasar kreativitasnya dalam pameran tugas akhir di Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Rupanya minat itu tak pernah terkikis, justru makin kokoh seturut pemahaman wacana, peningkatan kosa rupa dan kecakapan teknis yang terus diasah. Hal ini ada kegayutan dengan kekuatan akar budaya Minang yang manifestasinya pada perupa kelahiran Padang Panjang, diantaranya adalah mantapnya rasa percaya diri dan kecakapannya mengajukan wacana melalui karya – karya visualnya.

Erizal As, dalam pameran “visage blanc sans visage” memilih pilah enam karya visualnya yang menjadi representasi pemikiran dan ketekunannya dalam studi visual berbasis wajah, yang lantas disatukannya ke dalam tema Faceless series. Secara linear enam karya itu dipilah dalam tiga bagian, yaitu seri #1 awal 2015, terpilih dua karya berukuran 2 x 2 m. Seri #2 akhir 2015 terpilih dua karya dengan ukuran 1,4 x 1,9 m, dan seri #3 awal 2016 terpilih dua karya berukuran 1,8 x 1,8 m. Bisa kita lihat seluruh karya Faceless series memanfaatkan empat media utama, berupa acrylic, charcoal, oil bar, dan pastel yang aplikasinya diatas kanvas dilakukan secara acak dengan prosentase tak tentu. Modus berkarya perupa peraih banyak penghargaan ini adalah berangkat dari hasil pemikiran dan proses dialektika yang membuahkan gagasan dan struktur kreatif visual umum, yang disimpan di dalam lipatan otaknya. Menariknya Erizal As tidak pernah memulai prosesnya dengan basis sketsa atau rancangan awal. Satu pilihan yang dianggap paling mampu memfasilitasi luapan ekspresi kegelisahannya terhadap berbagai peristiwa (politik) yang menjadi fokus perhatiannya. Selebihnya Erizal As akan mengekspresikan sintaksis – sintaksis visual secara spontan dan bebas.

Apa yang ada dalam lipatan otak Erisal As yang divisualkan di dalam Faceless series ini adalah bahwa setiap peristiwa politik terkini, selalu memunculkan tokoh, yaitu elit politik bergaya hidup mewah, berciri metroseksual, pesolek, penuh gincu, suka berlagak namun punya karakter antagonis yang kental, rajin berjanji, cakap tipu – tipu, tukang bikin geger, ahli membuat hidup menjadi kemelut, dan cekatan menghisap kekayaan rakyat. Menariknya tema Faceless dari pemikiran Erizal ini mendapat makna terbaiknya dalam ungkapan bahasa Jawa. Lantas agaknya muncul pertanyaan bagaimana visualisasi dari orang atau tokoh yang statusnya “wis ora nduwe rai” itu. Disini perupa yang saat ini adalah ketua organisasi Sakato menemui “ruang kosong” yang membuka peluang besar baginya untuk melakukan berbagai eksplorasi yang sangat dirinya, bahkan dengan mencukupkan pada batas kop. Erizal As tetap bisa mengeluarkan semua teknik yang dikuasainya dengan baik, pada Faceless seri # 1, teknik sapuan kuas, lelehan, torehan, goresan, dan teknik pallete untuk menghasilkan tekstur di dalam komposisi … . Tidak cukup dengan teknik itu, pada Faceless seri #2 dan Faceless seri # 3, Erizal menambah dua teknik yaitu cat yang dipencetkan langsung pada kanvas, dan teknik spray (acrylic). Dan seluruh teknik yang diaplikasi pada kanvas dilakukannya dengan berdiri, selalu memanfaatkan konsep “active seeing” dalam rangka mematangkan komposisi yang memuat tuturan ekspresi kegelisahan, keprihatinan atas kehadiran wajah – tokoh antagonis yang kabur identifikasinya, namun ahli dalam membalikkan huruf – huruf, ambigu, oportunis dan licik dalam perhitungan angka – angka. Hasilnya adalah saat ini, enam karya visual sarat energi.

visage blanc

Nyoman Adiana adalah perupa yang gemar menelisik sejarah. Modus telisikannya tidak sebatas yang populer atau dikenal umum, namun ia sanggup menyusup hingga ke relung kedalaman sejarah. Lazimnya modus itu dilakukan agar bisa mencapai kamulan, meminjam kata dari bahasa Bali yang identik dengan kamimitan (bhs. Bali) dengan kata dasar wit, yang bermakna sumber atau asal muasal. Bertemu dengan sumber atau asal muasal adalah sebentuk puncak telisikan sejarah. Modus ini juga bisa membuat gembira si penelisik ketika menemukan kembali pelaku istimewa dengan peran pentingnya dalam linimasa sejarah, namun dilupakan atau sedikit orang yang ingat. Nyoman Adiana dalam visage blanc sans visage ini mengusung 18 karya visual sebagai representasi kekhusyukan terhadap studi visual berbasis wajah. Seluruh karyanya itu dihimpun ke dalam kesatuan tema whiteface series, yaitu satu seri potret perupa peletak dasar dan pembawa dinamika aliran impresionisme. Adiana menelisik aliran seni rupa yang penamaannya dipungut dari lukisan Claude Monet berjudul “Impression, soleil levant” (1860), dengan mulai memindai wajah tokoh penggerak Impresionisme. Terkesan olehnya komposisi visual kumis dan jenggot para impresionis.

Nyoman Adiana mulai memilih kuas, pisau pallete Bergino no. 3, kanvas berukuran 100 x 100 cm (4 buah) dan 80 x 90 cm (14 buah) serta dengan santai memilih dua tube acrylic hitam dan putih, dan mulai melukis dalam ukuran kop wajah Eugene Delacroix pencetus teori rupa : lukisan tak mesti dibentuk lewat pengolahan garis secara berlebih. Selanjutnya melihat karakter wajah Monet, Renoir dan Sisley. Adiana mulai melukis tiga sekawan pengagum teori Delacroix, yang menjadi dasar teoritik gerakan Impresionisme. Pada tahap ini dilukis pula wajah Frédéric Bazille, Édouard Manet, Edgar Degas, Camille Pissarro, Auguste Rodin dan Berthe Morisot, yang disebut terakhir adalah satu dari sedikit perupa perempuan dalam gerakan ini. Menjadi lengkap sudah Batignolle, nama kumpulan seniman yang suka nongkrong, minum kopi, dan menggelar obrolan perihal seni di café Guerbois. Situs warung kopi di Avenue de Clichy, Paris itu, di abad ke-19 adalah saksi bisu tumbuhnya gerakan, dinamika dan masa perpecahan Impressionisme. Di halaman cafe itu pula, di Februari 1870, oleh sebab obrolan makin memanas, Manet menantang duel Edmond Duranty. Duel dua sahabat itu tak terelakkan. Penulis Duranty terluka, meski tak parah. Baiknya lepas duel, keduanya tetap menjalin perkawanan.

Pada sub tema berikut Nyoman Adiana melukis wajah Thomas Wilmer Dewing (AS) dan John Henry Twachtman (AS), demi menuturkan bahwa Impressionisme tak melulu terjadi di Perancis; Bahwa gerakan itu juga tumbuh di seantero Eropa, dilukislah wajah Joaquín Sorolla (Spanyol) dan Valentin Serov (Rusia). Namun saat akan menuturkan arah baru, Adiana menengok lagi situasi Perancis, ketika Pissaro, Renoir dan Degas tak sepaham lagi dengan Monet. Pada tahap ini Adiana melukis wajah para Post – Impresionis; Paul Cézanne, Paul Signac, Odilon Redon, dan Henri Rousseau. Saat melukis wajah Seurat, Adiana lama termangu. Ia bagai menatap wajah kosong perupa paling jenius, tapi mati muda (31 thn). Fakta ini membuat Adiana menjadi riuh, bolak – balik memeriksa wajah Seurat dan Le Cirque. Ditemuilah kemudian konsep visage blanc, pada Seurat dalam karya terakhirnya.

Sebelum mengakhiri proses, Nyoman Adiana melukis wajah Jan Theodoor Toorop, perupa Belanda kelahiran Purworejo, 20 Desember 1865. Bagi Adiana, Jan Toorop sungguh istimewa sebagai wakil Neo – Impresionisme. Perupa Belanda ini pada 1890 dengan rasa percaya diri tinggi mengembangkan gaya simbolis yang khas, desain lengkung dan garis dengan dinamika yang tak terduga, figur ramping penuh gaya, dengan basis motif elegan dari Jawa. Sebuah pengembangan yang mempengaruhi garis perkembangan seni rupa modern. Peneliti Robert Siebelhoff, menyatakan bahwa Jan Toorop. “… is to be regarded as one of the most important Dutch artist between Van Gogh & Mondriaan.” Siebelhoff meneruskan “… It is equally certain that this part Dutchman, part Javanese was most inventive and influential during the last decade of the nineteenth century”.[1]

Nyoman Adiana dalam melukis wajah, rupanya mengandalkan pengamatan intens agar mendapat impresi. Pilihan ukuran kanvas memungkinkannya mengontrol seluruh aspek rupa yang diinginkan seturut pengembangan imajinasi sebagai bagian essensial dalam proses kreatif. Tentu Adiana mendapat banyak keuntungan : pengamatan makin tajam, kepekaan meningkat dan kemampuan koordinasi mata dan ketrampilan memainkan pisau pallete makin cakap. Meski mengaku patuh kepada pola rupa tokoh terpilih, tak ada rencana membuat perubahan, namun tindakan deformasi wajah tetap dilakukan Adiana guna tercapai standar ukuran kop. Efek baiknya, muncul perhitungan baru berkait faktor cahaya, gelap dan terang.

Nyoman Adiana saat melukis pertama – tama memakai teknik kuas, yang segera berlanjut dengan teknik pallete hingga karya rampung. Dengan meniadakan teknik antara, dalam arti warna tidak dicampur di pallete, tetapi langsung diterapkan pada kanvas; Muncul peluang baginya memainkan pisau pallete secara optimal, terlebih bila terjadi proses dialog nan riuh atau intim di dalam lipatan otak yang berkelindan dengan jalinan rasa. Seluruhnya dilakukan dengan intensitas yang bisa berbeda dalam mencapai tujuan, keutuhan bentuk rupa dan tekstur wajah. Bila itu tercapai, maka ritual ziarah digital kepada para impresionis yang cakap mencermati teori rupa, gemar dengan teknik melukis, punya hati, keberanian, kemandirian dan penuh semangat, seluruhnya itu menjadikan proses kreatif Nyoman Adiana sarat makna.

Melalui Erizal As dan Nyoman Adiana, karya visual kita hari ini telah bercabang ke sejumlah arah, dimana si aku dalam karya visual bukan lagi wajah sang perupa. Seturut dengan itu bahasa visual mampu leluasa menampilkan keajaibannya. Sebagaimana Erizal As dan Nyoman Adiana, setiap perupa mestinya bergulat dengan bahasa dan tradisi visual yang ada sebelum ia, tak menghamburkan kediriannya, namun menjalinkan diri dengan para pendahulu yang lahir dari tanah air yang sama maupun pada berbagai tempat di belahan bumi. Akhir kata bersama rasa percaya diri dan tradisi yang terus dieksplorasi, karya – karya visual Erizal As dan Nyoman Adiana dalam pameran “visage blanc sans visage”, adalah karya visual hari ini kapan saja kita membaca dan menikmatinya.

apriadi ujiarso

[1] Siebelhoff, Robert, ”Jan Toorop and the year 1892”