Madrid’s photo marathon

Josh – Already There Remix

Earth’s volcano timelapse

Solo Exhibition Chong Ai Lei : “P!NK” @Sangkring Art Project

Solo Exhibition

Chong Ai Lei

“P!NK”

Opening : Saturday, September 21 2013 7.30 Pm

Exhibition current until : October 9 2013

Escape into the P!NK

Chong Ai Lei’s studio-home is littered with a number of her older works. Paintings that she produced fresh out of the DASEIN Academy of Art in Kuala Lumpur mingle with works from her last solo exhibition, and the persisting theme across each work cannot be ignored: young womenfeature in all these paintings. In one oil on canvas, we see the full lips of a girl spread apart teasingly by a finger, and in another, the colour of flesh emanates with a healthy, pinkish hue. These works speak of innocence versus womanhood, a girl blossoming into adulthood and sexual cognition, and what permeates throughout is the artist’s signature palette of pastels with grey undertones.

Lolita in technicolour

The artist’s latest works lieclose to their predecessors in the same space, and althoughAi Lei’s mark is unmistakable in these recent works, there is also a distinct difference in their appearance. For one, the artist has begun to tackle larger canvases, a sign of heightened ambition on the part of the young artist, and gone are the days where the female subject stood alone in the spotlight; today, she shares the compositional space with other elements in a busy background, giving us more food for thought and more painterly candy for the eyes.

Adding more detail into her compositions isn’t entirely new, though. Ai Lei began moving in this direction in her last exhibition, where the female subject was showcased in interior spaces.[1]In that body of work, the Lolitaesque quality was distinct and her young female subject spoke of daydreams, the idle passing of time, and the idyllic passage of a carefree youth. Today’s series, P!NK, carries many of these qualities, but Ai Lei has also injected a more thoughtful commentary about life into this series. “My recent works are about the anxiety of modern man, the pressure of work, and mixed feelings, which cause us to want to escape away from the bustle of society, so that we can temporarily forget our troubles,” she explains.

Indeed, this predicament is all too familiar for most of us. We struggle to juggle responsibilities at home and in our professional lives and even artists are not spared in this scenario, withmany facing mounting pressure to churn out works at the speed of light and to compete in an increasingly competitive and global art market.Ai Lei laments this change, it seems, and speaks directly about the very situation that Millennials or the Gen Y face. Born into a rapid world, where things change and information transfers faster than the blink of an eye, their time ahead is marked by a resounding pressure to maintain balance in their lives, and to grapple with newfound platforms like Social Media, which encapsulates so much of daily existence today.

Ai Lei’s inclusion of objects, such as MacBooks and iPhones can thus be read as direct links to this argument. These items feature in almost all of the paintings in P!NK, but the caveat is that they shouldn’t be seen as keys to the entire body of work. Indeed, the artist’s intention is wildly in opposition to the busy life that she observes amongst youth today; what Ai Lei wants audiences to takeaway from her works is a sense of peace and calm – her paintings are meant to be vehicles to escapefrom the hustle and bustle of life itself.

Ai Lei’s Lolita has thus grown up and her paintings should be viewed as crusades against technology and the complications that it was wrought. “Slow down, relax, calm your feelings, and enjoy nature,” says Ai Lei, describing the solution to our modern day complexities. Daydreaming and mellowness thus persists in P!NK, but this time, the artist’s message is more persistent than before: stop to smell the roses.

It’s simple, really

Once again, Ai Lei used a model for these works. Interestingly, however, the 20-year-old girl that you see was ‘discovered’ behind the ticketing booth at a local cinema – a move of chance on the artist’s part, but one that has inadvertently drawn a direct connection to the wider spectrum of young adults that Ai Lei has chosen to comment on in P!NK. The model’s nubile body and languid poses do afford some sexual undertones like the girls in the paintings before her, but they are nowhere near as risqué as they were before, when Ai Lei painted bare skin against nothing but white cotton garments and plain backgrounds.P!NK’s subject, in short, appears more innocent, fresher, and more real. And coupled with the finely-painted details in the works’ backgrounds, does this not make Ai Lei’s latest paintings more engaging?

Well, engagement is precisely what Ai Lei wants. The artist’s intention with these latest works is for viewers to take a breather from it all. Portraying her subject in the great outdoors suggests that we should return to a more natural state of being and to reconnect with the things that matter. And, what’s also apparent is that Ai Lei is lobbyingfor paintings to reclaim their importance in society, a role that it has relinquished to computer screens and smartphones.

Is this too idyllic a proposition? Perhaps. And whilst Ai Lei’s subjects remain cloaked in a rose-tinted cloud of youth, the artist’s message is more grown up and worldly than before; the girls in Ai Lei’s preceding works were metaphors for the artist’s own self, whilst today’s paintings are projections of the world around us or how she views society today. This change was natural, says Ai Lei, who argues that the transference from inward to outward is a case of organic artistic progression. But organic or not, we should read this as a sign of maturity on the artist’s part and embrace the poignancy of the move of her subject from the indoors to the outdoors.

Still, let’s not overcomplicate things. Life today is tricky enough as it is and the message in this body of work is really very simple. Vivid colours evoke jovialness and nonchalance, the grassy field in paintings like Afternoon Sunshine or Idle create a peaceful mood, and the artist’s painterly ingredients all come together to evoke a strong sense of relaxation. Can art liberate us from the confusion of today? Ai Lei certainly hopes so, and may a strong sense of calm pervade you as you view her latest works. Escape, argues the artist, escape into the P!NK.

Rachel Jenagaratnam

September, 2013

Kuala Lumpur

[1] The artist’s last exhibition was the Malaysian Emerging Artist Award (MEAA) Showcase held in 2012. Ai Lei was one of the five main winners that year.

ArtWork

Dokumentasi Display P!NK

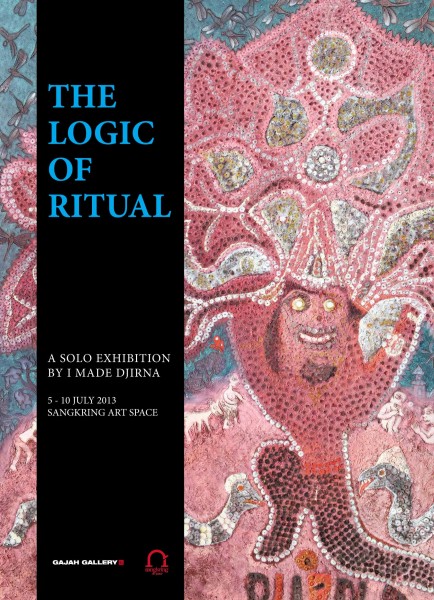

Solo Exhibition The Logic of Ritual by I Made Djirna ogz Gajah Galery @ Sangkring Art Space

Solo Exhibition

I Made Djirna

“The Logic of Ritual”

Opening : Friday, Juli 5 2013 19.30 wib

Exhibition current until : Juli 10 2013

Writed : Wayan Kun Adnyana

The Logic of Ritual

Oleh

Wayan Kun Adnyana

Praktik ritual menjadi indah karena membutuhkan beragam properti seni, sesaji, dan juga laku pertunjukan mistis. Sesungguhnya ini adalah jalan spiritual, langkah asketik yang privat, karena menyoal keyakinan hati paling pribadi. Seiring lahir kesadaran sosial, jalan spiritual menyemai ikatan komunal. Spiritualitas sosial tidak saja berbondong mencari tempat sunyi nan sakral, juga mencipta ruang-ruang kemeriahan baru yang profan. Tutur indah Ilahi yang di masa lalu ditembangkan sayup penuh berasa, kini terdengar menggelegar dengan pengeras suara. Jalan ritual seperti menjadi fesyen populer. Teramat banyak komodifikasi properti seni ritual terjadi, seperti produksi dupa dengan label telah terpurifikasi mantra sakti, lomba busana ke pura, hingga reproduksi uang kepeng China kuno.

Perupa Made Djirna (kelahiran 1957), yang secara sadar mendaki hari-hari untuk membaca dan merefleksi ulang potret ritual Bali masa kini. Konsep “The Logic of Ritual” menyalin kerangka logika sensasi Deleuze ke dalam konteks; logika perupaan (kerangka representasi atas subyek), dan berurusan dengan logika sublime atas realitas ritual (konsep dan subjek representasi). Djirna sampai pada keputusan tanya ihwal bagaimana generasi Bali harus membeli uang kepeng palsu, semata untuk menjaga keyakinan ritual. Tindakan ini menjadi awal aksi seni memungut uang kepeng tersebut yang dibiarkan berserak pasca ritual untuk dijadikan karya seni rupa.

Djirna mencipta dan merumuskan sensasi optis karya justru dengan mentautkan subjek ritual berupa uang kepeng sebagai kolase. Hal ini merupakan bangunan logika sensasi yang genial. Beberapa pengrajin di Bali memang telah membuat kerajinan patung berbaju uang kepeng, tetapi mereka melakukan itu tidak dalam konteks pembertanyaan dan perumusan wacana kritis. Sementara Djirna tegas melandasi ekplorasi medium ini berbasis wacana dan juga konsep artistik visual. Kelebihan ini menjadikan karya-karya Djirna berakrobat memancing selera kritis sosial. Djirna merangkai uang kepeng menjadi baju dan kopiah ala pendekar silat. Begitu menyimak karya ini, seketika rasa kita mengiba kagum sekaligus tersindir. Busana uang kepeng karya Djirna tidak mungkin sejajar dengan sesaji ritual, baik dalam makna maupun presentasi. Tetapi kekaguman yang ditimbulkan nyaris melupakan jarak ritual dengan karya eksperimental Djirna ini. Satu keyakinan betapa ritual sesungguhnya menyulut inspirasi, jika aktor mampu berjarak sekaligus berkenan membuka ruang sunyi penuh tanya.

Made Djirna

The Logic of Ritual

By

Wayan Kun Adnyana

A ritual practice is beautiful since it involves artistic props, offerings, and mystical performance. Essentially it is a spiritual path, a private ascetical walk, related to a deep personal conviction. Along with the rise of social awareness, spiritual paths begin to generate communal ties. Social spirituality is not only about pilgrimages to secluded sacred places, but also about creating new spaces for more profane celebrations. The Divine messages, which in the past were sung melodiously full of devotion, are now amplified raucously through loudspeakers. The ritual path is converted into popular fashions. Numerous commodifications of artistic ritual props take place, such as the production of incense sticks carrying label of being sanctified with powerful mantras; fashion competition on best temple dress; and poorly- reproduced old Chinese coins.

The artist Made Djirna (born in 1957) who has been consciously scaling his days reading and reflecting on the reality of contemporary Balinese rituals. “The Logic of Ritual” concept transcribes into context Deleuze’s framework of the logic of sensation; the logic of visualization (a representation framework of a subject), and deals with the logic of sublime of ritual’s reality (concept and subject representation). Djirna arrives at a questioning decision on how Balinese buy fake Chinese coins only to maintain conviction on rituals. This leads him to start collecting those coins that are left scattered after rituals and turn them into art works.

Djirna creates and formulates the optical sensation of his works simply by attaching together ritual subject such as the Chinese coins into a collage. This is a genuine construct of the logic of sensation. Several craftsmen in Bali have created wooden sculptures wearing Chinese coins attire, but they do so not in the context of questioning and formulating a critical discourse. Meanwhile, Djirna very clearly based his exploration of the medium on a discourse and visual artistic concept. This special gift makes Djirna’s works acrobatically invites the appetite for social critic. Djirna arranges the Chinese coins into a martial art fighter’s attire and head gear. Observing closely this work, we at once feel compassionate admiration and mocked. Djirna’s Chinese coins attire can not compared to ritual offering, neither in meaning nor in presentation. Nonetheless, the awe it creates nearly nullifies the distance between ritual and his experimental works. A conviction of how rituals essentially instigate inspiration, if the actor is able to take a distance and simultaneously is willing to open the wondrous silent space.

“Satu natah tiga langit, LANGIT GEMILANG ” @ Sangkring Art Project

Group Exhibition

“Satu natah tiga langit, LANGIT GEMILANG ”

-ida bagus putu purwa, v dedy reru, wayan paramartha, Made Dollar Astawa, Wayan Anyon Mullastra, Made Budi Adnyana, Anak Agung Ngurah Paramartha, Made Romi Sukadana, Apel Hendrawan, Ketut eja astawa-

Opening : Tuesday, Juni 18 2013 19.30 wib

Exhibition current until : Juni 27 2013

“Satu natah tiga langit, LANGIT GEMILANG ”

Natah sebagai suatu ruang sosial melahirkan sistem kekerabatan yang diwujudkan

dalam konsep “nyama satu natah”, saudara satu halaman. Sebab orang Bali zaman

dulu menetap di dalam keluarga besar yang disatukan oleh natah dan sanggah/

merajan (tempat suci keluarga). Dalam konteks yang lebih luas, natah menjadi

teritori atau wilayah. Natah bisa juga bermakna tanah kelahiran atau pun domisili.

Sanur adalah natah bagi orang Sanur. Begitu juga Bali adalah natah bagi orang

Bali. Dunia seni rupa adalah natah bagi kaum perupa. Ten Fine Art adalah natah

bagi para anggotanya. Tentu saja, natah perlu dibela jika ada yang ingin

menghancurkannya. Namun, natah juga perlu dikritisi (autokritik).

Pameran “Satu Natah, Tiga Langit” ini mengacu pada konsep natah di atas. Meski

berbeda karakter karya, para perupa yang berpameran berasal dari satu natah,

yakni natah Ten Fine Art, natah yang telah ditata dan dihuninya dengan suka dan

duka sejak 2004. Di satu natah itu mereka tumbuh bersama, bermain, berkarya,

berdiskusi, berdebat, dan saling menjajal kemampuan masing-masing dalam arena

seni rupa. Mereka berada dalam ikatan keluarga besar dengan solidaritas yang

kuat dan saling menghargai satu sama lain.

Pameran ini tidak hanya digelar di Sanur di bawah naungan “gemintang”, namun

juga menyambangi Jakarta yang “benderang” dan Yogyakarta untuk meraih

“gemilang”. Berangkat dari satu natah, mereka merasakan dan menghayati tiga

langit. Dalam konteks ini, langit adalah atmosfir, suatu konsep yang berbeda

dengan natah yang merujuk pada tanah kelahiran atau pun teritori. Atmosfir sosial,

seni, dan budaya di Bali tentu berbeda dengan di dua tempat tersebut. Adalah

menjadi tantangan tersendiri bagaimana mereka mampu berinteraksi, beradaptasi,

dan menyerap atmosfir yang berbeda itu, untuk melahirkan karya-karya yang lebih

tangguh.